« The Song of Suffering » (« Le chant de douleur », ou encore « La chanson de la souffrance ») est une brève histoire écrite par la militante et journaliste américaine Agnes Smedley durant les années 1930, alors qu’elle est en Chine où elle mène une activité politique intense. Avec « The Song of Suffering », elle évoque le souvenir triste et persistant de la construction de la Grand Muraille dans la culture populaire chinoise, et de son imaginaire persistant pour les révolutionnaires communistes chinois.

Le texte est tiré du livre posthume Portraits of Chinese Women in Revolution, dans une édition datée de 1976 établie par Jan and Steve MacKinnon pour les éditions The Feminist Press, avec une dédicace : « To friendship between the peoples of the United States and The People’s Republic of China » [« À l’amitié entre les peuples des États-Unis et de République populaire de Chine »]. Les textes de ce recueil posthume sont issus d’œuvres antérieures, surtout d’articles publiés auparavant dans des journaux ou des magazines.

La vie et la carrière de Smedley sont résolument engagées : elle écrit au sujet des conditions misérables des prisons américaines ; contribue à fonder des cliniques de planification familiale en Allemagne, en Inde, en Chine ; contribue au mouvement pour l’indépendance de l’Inde ; devient correspondante de guerre en Chine, où elle soutient le communisme ; s’oppose au McCarthyism… et a probablement espionné au service de l’Internationale communiste et l’Union soviétique, au moins jusqu’en 1936.

Je propose ci-dessous une traduction suivie de quelques notes, d’un commentaire qui revient sur la vie de Smedley et ses rapports avec la Chine, puis du texte anglais (États-Unis).

Le chant de douleur

Une nuit, dans une petite auberge chinoise de l’intérieur, une jeune Chinoise de Kwangtung gisait sur un immense lit chinois orné de sculptures, et racontait des histoires de son enfance. Son propre nom était tiré d’une ancienne ballade populaire chinoise, et cette chanson, elle la connaissait depuis les premières lueurs de sa conscience. Elle la chanta, ses deux mains frêles et blanches repliées sous sa tête.

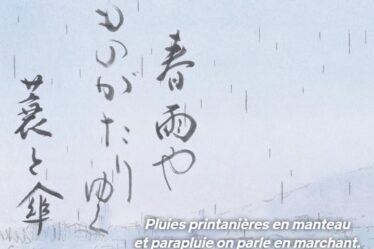

Comme pour la plupart des ballades populaires, la chanson était simple, relatant une histoire par un grand nombre de strophes. Dans pareille musique populaire l’étrangeté de la musique classique chinoise disparaît, et il s’agissait là d’une chanson que les individus les plus occidentalisés pouvaient comprendre. La chanson était plus qu’une ballade ; c’était la mémoire populaire ; et c’était un symbole qui peut signifier et signifie en effet bien des choses en Chine aujourd’hui. Mais, de façon littérale, c’est le chant d’une épouse affligée dont le mari fut tué alors qu’il bâtissait Chang Ch’eng, ou la Grande Muraille, deux cents ans avant le commencement de l’ère chrétienne. La chanson commence ainsi :

Le premier mois est le printemps nouveau.

Des lanternes rouges pendent à chaque bâtisse.

D’autres maris rentrent chez eux,

Mon époux seul bâtit Chang Ch’eng.

Le second mois, des couples d’hirondelles

Volent en direction de la muraille du sud.

Ils dorment en haut de colonnes, sous les toits,

Mais ma maison est vide et austère.

La chanson continue ainsi pendant douze strophes. Au troisième mois paraissent des fleurs de pêcher roses et des saules verts, et les familles brûlent de l’encens dans les tombeaux de leurs ancêtres. Le quatrième mois est celui des roses et des feuilles de mûrier, destinés à nourrir les vers à soie. Le cinquième mois évoque les prunes jeunes, quand chaque famille est occupée à cultiver sa terre, et que seule la terre de la famille Wan reste au repos. Les lotus fleurissent au sixième mois, au septième mois les chèvrefeuilles éclosent à profusion et les femmes cousent devant les fenêtres. Au huitième mois la cannelle jaune fleurit, les pigeons voyageurs retournent à la maison, porteurs de lettres écrites par les absents. Mais aucune lettre ne vient pour la femme solitaire dont le mari est mort à mille li de là. Au neuvième mois les pèlerins s’en vont sur les chemins, il y a du bon vin, de magnifiques chrysanthèmes. Lors du dixième mois les arbres fulung s’élèvent au-dessus du mur et « les paysans récoltent leur riz pour payer leurs impôts ». Avec la chute de neige au onzième mois le givre étincelle sur tous les brins d’herbe sèche. Puis au douzième mois les fleurs de cire jaunes éclosent, et il y a des préparatifs pour les réjouissances du nouvel an. Mais la femme solitaire dont le mari a été tué en bâtissant Chang Ch’eng pleure chez elle jusqu’à ce son chagrin atteigne les cieux eux-mêmes et que la Grande Muraille écoute et s’effondre.

Cette antique chanson était chantée d’une voix tendre et douce. Elle semblait résonner dans tous les coins et recoins de Chine.

On pourrait se demander pourquoi, et bien des Chinois vous le diront : c’est parce que la construction de Chang Ch’eng, soit la Grande Muraille, a concerné pratiquement toutes les familles de Chine à l’époque. Deux mille cinq cent miles de grandes et magnifiques murailles ont été bâties sur une période de vingt ans et, comme les pyramides d’Égypte ou les jardins suspendus de Babylone, elles ont été érigées par le travail des esclaves.

On raconte que trois hommes sur dix de l’Empire chinois ont été convoqués pour aider à construire la Grande Muraille, et qu’ils étaient menés comme des bêtes sous le fouet cruel des garde-chiourme. Quand ils s’effondraient, épuisés, meurtris ou mourants, leurs corps étaient ensevelis dans les couches de terre de la muraille elle-même. Et le récit de sa construction a perduré durant des siècles, le souvenir en persistant dans cette chanson populaire, comme dans bien d’autres.

Cette chanson en particulier, connue de tous et chantée partout en Chine, est devenue un symbole non pas tant de la souffrance éprouvée lors de la construction de la Grande Muraille, que de la douleur en général. Aujourd’hui, dans les rues de Shangaï, vous pouvez entendre les coolies l’entonner, mais dans une version modifiée. C’est désormais un chant révolutionnaire, un chant qui conserve une partie des paroles d’origine, ainsi que toute la musique d’origine. Mais le reste en est une histoire de la révolution que le peuple a bâtie, mais qui a ensuite été trahie par le Kuomintang.

Maintenant, dit le chant, le chagrin amer du peuple atteint les cieux eux-mêmes, au point que la Grande Muraille écoute et s’effondre. Les paroles en sont en partie lyriques, en partie militantes. Mais la musique demeure triste, lourde d’une mélancolie partagée par presque toutes les chansons populaires.

Notes :

Kwangtung : Guangdong, province la plus peuplée (actuellement) de Chine, dont la préfecture est Canton, centre de la culture cantonaise.

Chang Ch’eng, ou la Grande Muraille : construite entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle. La partie la plus visible aujourd’hui a été bâtie sous la dynastie Ming, par trois catégories d’ouvriers : les gardes-frontières, les paysans et les condamnés. Tous travaillent dans des conditions atroces et le taux de mortalité est élevé.

« coolies » : au XIXème siècle, le terme désigne les travailleurs agricoles d’origine asiatique, mais en Occident il est souvent associé, de façon péjorative, au métier de porteur.

Contexte : vie et mort d’une militante socialiste américaine

Agnes Smedley est née à la fin du XIXème siècle dans un village du Missouri, qu’elle quitte avec sa famille pour le Colorado où elle va connaître la pauvreté ouvrière des villes minières.

Entretemps, adulte, elle s’est rapproché du Socialist Party of America et du mouvement pour la liberté d’expression de San Diego, puis s’engage en faveur de l’indépendance de l’Inde. Elle traduit et écrit aussi des pamphlets pour défendre l’idée de la contraception. Un séjour en prison en 1912 renforce sa détermination. En 1928, elle est en Allemagne où elle travaille pour le Frankfurter Zeitung, journal influent où paraît en feuilleton son roman autobiographique Daughter of Earth (1929), qui revient sur la pauvreté ouvrière américaine et la précarité des femmes dans ce contexte.

C’est pour le Zeitung que Smedley devient journaliste correspondante en Chine. Elle s’engage très vite auprès des pauvres et des femmes de Chine, écrivant des articles à leur sujet pour le Zeitung mais aussi des revues américaines. Ces articles sont recueillis en particulier dans son livre Chinese Destinies (1933), dont certains portraits sont repris plus tard dans Portraits of Chinese Women in Revolution.

En 1931, elle fonde à Shangai, avec le journaliste américain Harold Isaacs, le périodique radical China Forum. Critique du Kuomintang, elle est placée sous surveillance, ce qui ne l’empêche pas d’essayer, en vain, de fonder une clinique de planification familiale et d’écrire un livre pro-communiste, China’s Red Army Marches (1934).

Elle se heurte pourtant aux tentatives de censure du parti communiste et refuse de suivre systématiquement la ligne du parti. Elle s’intéresse aussi aux écrivains chinois, comme Lu Hsun, dont elle aide à traduire les œuvres et dont le réalisme socialiste influence sa propre écriture. Elle se rapproche aussi de la romancière Ding Ling, militante pour la cause des femmes, avec qui elle entretient une correspondance, et qui l’aide à mieux saisir la condition des Chinoises.

À la même époque, elle s’occupe d’un jeune garçon chinois, Shen Kuohwa, qu’elle cherche à adopter. Elle écrit un récit à ce sujet, « After the final victory » (« Après la victoire finale »), qui attire l’attention d’Hemingway. Celui-ci l’inclut dans une anthologie qu’il édite, Men at War (1942).

Elle rentre aux États-Unis où elle se fait le porte-parole de la révolution chinoise. La victoire des communistes en 1949 la pousse à retourner en Chine, mais elle meurt en Angleterre à la suite d’une opération chirurgicale pour un ulcère. Considérée comme une héroïne en Chine, elle est enterré au cimetière révolutionnaire de Babaoshan de Pékin.

The Song of Suffering

One night, in a little Chinese inn in the interior, a Chinese girl from Kwangtung lay on a huge carved

Chinese bed and related stories of her child life. Her own name was taken from an ancient Chinese folk

ballad, and this song she had known from her earliest dawn of consciousness. She sang it, her two frail white hands folded together beneath her head.

As in most folk ballads the song was simple, relating a story in many stanzas. In such folk music the wierdness of classical Chinese music vanishes, and here was a song that the most Westernized of persons could understand. The song was more than just a ballad; it was folk memory; and it was a symbol that can and does mean many things today in China. But, literally, it is the song of a sorrowing wife whose husband was killed building Chang Ch’eng, or the Great Wall, two hundred years before the beginning of the Christian Era. The song begins:

The first month is new Spring.

Red lanterns hang on every building.

Other husbands return homeward,

Only my husband is building Chang Ch’eng.

The second month, pairs of swallows

Fly to the southern wall.

They sleep on columns under the roof,

But my home is empty and austere.

The song continues thus for twelve stanzas. In the third month there are pink peach blossoms and green

willows, and the families burn incense in their ancestral tombs. The fourth month is the month of roses and of mulberry leaves to feed the silk worms. The fifth month tells of yellow plums, when every family is cultivating its land and only the land of the family Wan lies idle. The lotus blossoms in the sixth month, and in the seventh month the honeysuckle flourishes luxuriantly and the women sew before the windows. In the eighth month the yellow cassia blossoms, and the messenger pigeons return home with letters from absent ones. But no letter comes for the lonely wife whose husband has died a thousand li away. In the ninth month the pilgrims go on journeys, and there are fine wine and gorgeous chrysanthemums. In the tenth month the fulung tree rises above the wall and « peasants harvest their rice to pay their taxes. » With the snowfall in the eleventh month the hoarfrost glistens on every dried grass blade. And in the twelfth month the yellow wax flowers blossom, and there are preparations for new year’s rejoicing. But the lonely wife whose husband has been killed building Chang Ch’eng weeps at home until her sorrow reaches the very heaven and even the Great Wall listens and crumbles.

This ancient song was sung in a gentle, sweet voice. The song seems to be sung in every nook and corner of China.

One may ask why, and there are many Chinese who will tell you: it is because the building of Chang Ch’eng, or the Great Wall, touched practically every family in China at that time. Two thousand and five hundred miles of great and magnificent walls were built within twenty years and, like the Pyramids of Egypt or the Hanging Gardens of Babylon, they were built by slave labor.

It is said that three out of every ten men in the Chinese Empire were called upon to help build the

Great Wall, and that they were driven like beasts under the lash of cruel taskmasters. When they fell, exhausted, injured, or dying, their bodies were buried in the earthwork of the wall itself. And the tale of its building has come down the centuries, its memories lingering in this folk song, as in many others.

This one song, so universally known and sung in China, has come to be a symbol not so much of suffering at the building of the Great Wall, as of suffering in general. Today in the streets of Shanghai you can hear the coolies sing it, but in transformed version. It is now a revolutionary song, a song retaining part of the original words, as also the entire music of the original. But the rest of it is a story of the revolution which the people built but which was then betrayed by the Kuomintang.

Now, says the song, the bitter sorrow of the people reaches the very heavens until the Great Wall itself listens and crumbles. The words are partly lyrical, partly militant. But the music remains wistful, burdened with a melancholy common to almost all folk songs.