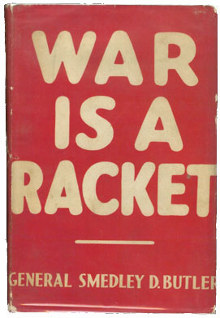

War Is a Racket (La guerre est un racket) est d’abord un discours pacifiste des années 1930 prononcé par Smedley D. Butler, puis un livre publié en 1935. Il y critique la politique étrangère américaine et le poids des intérêts commerciaux dans le déclenchement des guerres. Général américain à la retraite depuis 1931, Butler s’appuie sur son expérience de plusieurs conflits auxquels les États-Unis ont pris part, notamment la Première guerre mondiale, pour donner ensuite une série de conférences où son discours « War Is a Racket » est un succès, et qu’il étend pour en faire un livre du même nom.

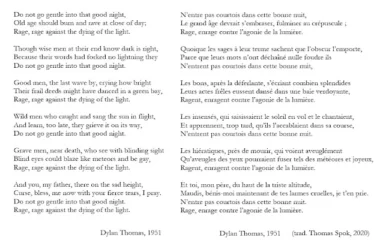

Je propose ci-dessous une traduction du premier chapitre du livre, et je traduirai les autres au fur et à mesure. J’y ajoute quelques notes et un commentaire sur la biographie de Butler et le contexte d’écriture du livre, suivis du texte original (pour l’instant restreint au premier chapitre).

La guerre est un racket

Chapitre un : la guerre est un racket

La guerre est un racket. Elle l’a toujours été.

Elle est le racket le plus ancien, sans doute le plus profitable, certainement le plus vicieux. Elle est le seul qui a une portée internationale. Elle est le seul dont les profits s’estiment en dollars, et les pertes en vies humaines.

On peut décrire un racket, selon moi, comme quelque chose qui n’est pas ce qu’il paraît à la majorité des gens. Seul un petit groupe « informé » sait de quoi il s’agit. Il est mené pour le bénéfice de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Quelques personnes s’enrichissent énormément par la guerre.

Pendant la [Première] Guerre mondiale, une poignée de gens ont récolté les bénéfices du conflit. Au moins 21 000 nouveaux millionnaires et milliardaires ont bâti leur fortune aux États-Unis durant la Grande Guerre. Il y en a eu autant pour admettre leurs gains considérables, ceux du sang, dans leur déclaration de revenus. Combien d’autres millionnaires de guerre ont falsifié leur déclaration, nul ne le sait.

Combien de ces millionnaires de guerre ont épaulé un fusil ? Combien ont creusé une tranchée ? Combien d’entre eux savaient ce que ça signifiait de souffrir de la faim dans un fossé infesté par les rats ? Combien d’entre eux ont passé des nuits d’effroi, sans pouvoir dormir, à esquiver des obus, des shrapnells et des balles de mitrailleuse ? Combien d’entre eux ont paré le coup de baïonnette d’un ennemi ? Combien d’entre eux ont été blessés ou tués au combat ?

Par la guerre, des nations acquièrent des territoires supplémentaires, si elles sont victorieuses. Elle s’en emparent, tout simplement. Ce territoire nouvellement acquis est bientôt exploit par les quelques-uns – ceux-là même qui pendant la guerre ont extorqué des dollars du sang. Le grand public endosse la facture.

Et quelle est cette facture ?

La facture fournit une comptabilité de l’horreur. Des pierres tombales fraîchement érigées. Des corps mutilés. Des esprits qui tombent en morceaux. Des foyers, des cœurs brisés. L’instabilité économique. La dépression et toutes ses misères préposées. Des impôts éreintants pour des générations et des générations.

Pendant bien des années, comme soldat, j’ai soupçonné que la guerre était un racket ; ce n’est pas avant mon retour à la vie civile que j’ai pleinement réalisé à quel point. Maintenant que je vois s’amasser les nuages de la guerre mondiale, ainsi qu’aujourd’hui, il me faut y faire face et parler haut et fort.

Ils choisissent de nouveau des camps. La France et la Russie se sont vues et entendues [1] pour se soutenir. L’Italie et l’Autriche se sont empressées de conclure un accord comparable. La Pologne et l’Allemagne se font des yeux doux [2], oubliant pour une fois leur dispute au sujet du couloir de Dantzig.

L’assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie [3] a compliqué les choses. La Yougoslavie et la Hongrie, ennemis farouches et de longue date, étaient presque à couteaux tirés. l’Italie était prête à s’en mêler. Mais la France a patienté. Ainsi que la Tchécoslovaquie. Tous envisagent la guerre. Pas les peuples – pas ceux qui combattent, payent et meurent – seulement ceux-là qui fomentent des guerres et restent à l’abri, chez eux, et font des profits.

Il y a 40 000 000 d’hommes sous les armes dans le monde aujourd’hui, et nos hommes d’état et nos diplomates ont la témérité de dire que la guerre n’est pas en préparation.

Nom de Dieu ! Ces 40 000 000 d’hommes sont-ils entraînés pour la danse ?

Pas en Italie, c’est certain. Le Premier ministre Mussolini sait pour quoi ils sont entraînés. Lui, au moins, est assez franc pour dire les choses. Rien que l’autre jour, Il Duce, dans International Conciliation, le périodique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale [4], a déclaré :

« Et par-dessus tout, le Fascisme, plus il considère et observe l’avenir et le développement de l’humanité en dehors des considérations politiques du moment, ne croit ni en la possibilité ni en l’utilité de la paix perpétuelle… Seule la guerre porte à son plus haut degré de tension toute l’énergie humaine, et appose le cachet de la noblesse sur le peuple qui a le courage d’y faire face. »

Mussolini dit sans aucun doute ce qu’il veut dire. Son armée, bien entraînée, sa grande flotte d’avions, et même sa marine sont prêtes à la guerre – désireuses de la faire, apparemment. Sa récente prise de position aux côtés de la Hongrie dans la dispute de ce pays avec la Yougoslavie l’a bien montré. Et la mobilisation accélérée de ses troupes sur la frontière autrichienne après l’assassinat de Dolfuss [5] l’a montré également. Il y en a aussi d’autres en Europe dont les cliquetis de sabre présagent la guerre, tôt ou tard.

Herr Hitler, avec le réarmement de l’Allemagne et ses demandes constantes pour obtenir plus d’armes, est une menace égale sinon plus grande pour la paix. Rien que récemment, la France a augmenté le temps du service militaire pour sa jeunesse d’un an à dix-huit mois.

Oui, partout les nations dressent des camps en armes. Les chiens fous de l’Europe sont lâchés. En Orient, la manœuvre est plus adroite. Déjà en 1904, quand la Russie et le Japon étaient en conflit, nous nous sommes débarrassés de nos vieux amis russes, et nous avons soutenu le Japon. Nos banquiers internationaux, très généreux, ont alors financé le Japon. A présent la tendance est de nous monter contre le Japon. Que signifie pour nous la doctrine de la « porte ouverte » [6] à l’égard de la Chine ? Nos échanges commerciaux avec la Chine représentent environ 90 000 000 de dollars par an. Ou les Philippines ? Nous avons dépensé près de 600 000 000 de dollars dans les Philippines, en trente-cinq ans, et nous (nos banquiers, nos industriels et nos spéculateurs) ont là-bas des investissements privés de moins de 200 000 000 de dollars.

Puis, pour sauver cet échange commercial avec la Chine d’environ 90 000 000 de dollars, ou pour protéger ces investissements privés de moins de 200 000 000 de dollars aux Philippines, on nous incitera à haïr le Japon et à partir en guerre – une guerre qui pourrait bien nous coûter des dizaines de milliards de dollars, des centaines de milliers de vies américaines, et bien d’autres centaines de milliers d’estropiés et de déséquilibrés.

Bien sûr, pour compenser ces pertes, il y aurait un bénéfice – des fortunes seraient faites. Des millions et et des milliards de dollars s’amoncelleraient. Par quelques-uns. Des fabricants de munition. Des banquiers. Des constructeurs de bateaux. Des industriels. Des emballeurs de viande. Des spéculateurs. Ils tireraient bien leur épingle du jeu.

Oui, ils se préparent à une autre guerre. Pourquoi ne le devraient-ils pas ? Ça rapporte des dividendes élevés.

Mais en quoi cela profite-t-il aux hommes qui se font tuer ? En quoi cela profite-t-il à leurs mères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs copines ? En quoi cela profite-t-il à leurs enfants ?

En quoi cela profite-t-il à qui que ce soit sinon les quelques-uns pour lesquels la guerre signifie d’énormes bénéfices ?

Oui, et en quoi cela profite -t-il à la nation ?

Intéressons-nous à notre propre cas. Jusqu’en 1898, nous ne possédions aucun morceau de territoire en dehors du continent nord-américain. À cette époque, notre dette nationale s’élevait à un peu plus de 1 000 000 000 de dollars. Puis nous nous sommes « tournés vers l’international ». Nous avons oublié, ou nous avons mis de côté, la recommandation du Père fondateur de notre pays. Nous avons oublié l’avertissement de George Washington au sujet des « enchevêtrements d’alliances ». Nous sommes partis en guerre. Nous avons fait l’acquisition de territoires extérieurs. À la fin de la Grande Guerre, résultat direct de nos tripatouillages sur la scène internationale, notre dette nationale a bondi au-dessus des 25 000 000 000 de dollars. Notre balance commerciale excédentaire totale, durant les vingt-cinq dernières années, était d’environ 24 000 000 000 de dollars. Par conséquent, d’un point de vue purement comptable, nous sommes un peu à court chaque année, et ce que représente le commerce extérieur aurait bien pu nous revenir sans les guerres.

Il aurait été bien moins cher (pour ne pas dire plus sûr) pour l’Américain moyen qui paye les factures de rester en dehors des complications étrangères. Pour une poignée, ce racket, comme la contrebande et d’autres rackets de la pègre, génère des profits fabuleux, mais le coût des opérations est toujours reporté sur le peuple – qui n’en profite pas.

Notes :

[1] La France et la Russie se sont vues et entendues pour se soutenir : référence au traité franco-soviétique d’assistance mutuelle du 2 mai 1935. Le traité n’est jamais appliqué. En réaction, Hitler fait occuper la Rhénanie.

[2] La Pologne et l’Allemagne se font des yeux doux : le colonel Józef Beck est alors ministre des Affaires étrangères en Pologne. Il rejette une alliance avec la France et la Grande-Bretagne pour privilégier le compromis avec l’Allemagne. Le pacte de non-agression germano-polonais est signé le 26 janvier 1934, que l’Allemagne trahit en 1939.

[3] Assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie : Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, est assassiné le 9 octobre 1934 à Marseille par un nationaliste bulgare, lors d’un voyage officiel qui cherche à renforcer les relations entre la France et la Yougoslavie, par un nationaliste bulgare.

[4] La Fondation Carnegie pour la paix internationale : la Fondation, fondée en 1910 par le richissime Andrew Carnegie, est une organisation non gouvernementale et un cercle de réflexion et d’influence, dont le but est de promouvoir les intérêts des États-Unis et la coopération entre états. Dans les années 1930, son président est Nicholas Murray Butler, antisémite et admirateur de Mussolini, qui se montre tolérant à l’égard du nazisme. Le périodique International Conciliation (Conciliation Internationale) est publié jusqu’en 1972.

[5] assassinat de Dolfuss : Engelbert Dollfuss est un chancelier fédéral d’Autriche qui s’oppose à la politique d’Hitler et à l’Anschluss (l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne). Allié de Mussolini, il est assassiné par des nazis autrichiens le 25 juillet 1934.

[6] doctrine de la « porte ouverte » : doctrine américaine qui déterminent les relations entre les États-Unis et la Chine au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Il s’agit pour les États-Unis de promouvoir le libre-échange et de s’opposer au morcellement de la Chine entre les puissances occidentales, l’idée étant de garder le marché chinois accessible aux investissements américains. La doctrine a une application très limitée, même si un traité des neuf puissances est signé le 6 février 1922 par les États-Unis, la République de Chine, le Japon, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, et le Portugal.

Smedley D. Butler, général pacifiste

Butler commence sa carrière militaire dans le corps des Marines en 1898, alors qu’il a à peine dix-sept ans. Il manque de peu la bataille de la baie de Guantánamo : c’est la guerre hispano-américaine qui permet aux États-Unis de prendre le contrôle d’anciennes colonies espagnoles.

Butler participe ensuite à la guerre américano-philippine (1899-1902), qui oppose encore les États-Unis à l’Espagne et aboutit au contrôle des Philippines par les États-Unis.

Il est ensuite envoyé en Chine, où il fait partie des troupes multinationales qui écrasent la révolte des Boxers chinois. Reconnu pour son courage, blessé, Butler obtient une promotion au grade de capitaine et une médaille.

Il est ensuite actif durant la guerre des Bananes, dans les Caraïbes, dont l’un des enjeux est de garantir les intérêts commerciaux américains, notamment ceux de la United Fruit Company.

En 1903, il est au Honduras pour protéger le consul américain ; entre 1909 et 1912, il sert au Nicaragua et commande des troupes américaines aux batailles de Masaya et de Coyotope, où il vainc les rebelles nicaraguayens. Il commence à être désabusé, voyant dans ces conflits essentiellement des manipulations des milieux d’affaires américains.

Il obtient pourtant une première « Medal of Honor » pour son commandement, pour une opération menée à Veracruz, au Mexique, dans le contexte de la Révolution mexicaine : il essaye de la refuser, mais on lui impose de la garder !

Butler en obtient une deuxième, chose rare, pour avoir mené avec succès l’attaque sur Fort Rivière, à Haïti occupé par les États-Unis depuis 1915 : la bataille aboutit à la défaite des Cacos, les rebelles haïtiens. Butler organise et commande ensuite la Gendarmerie d’Haïti qui maintient l’ordre.

Pendant la Première Guerre mondiale, ses supérieurs le tiennent à l’écart des combats. Il semble qu’il ne soit pas jugé assez fiable. Devenu brigadier général, il obtient finalement le commandement d’un camp à Brest, en octobre 1918. Il se montre exemplaire et, s’il ne prend pas part aux combats, obtient encore quelques médailles, dont celle de l’ordre de l’Étoile noire, distinction française disparue depuis.

La guerre est finie pour lui, mais en 1924 il se retrouve Directeur de la sécurité publique (« Director of Public Safety ») à Philadelphie, où il a mission de lutter contre le crime et la corruption. S’il obtient des résultats, sa façon toute militaire de gérer la situation lui attire également les critiques. Il est contraint de démissionner.

Plus tard, il commande un corps expéditionnaire des Marines en Chine, où il défend encore les intérêts américains. En 1929, le voici à quarante-huit ans le plus jeune « major general » du corps des Marines. Sa carrière militaire s’achève : il enfreint des règles diplomatiques, ayant eu alors le mauvais goût de rapporter publiquement une rumeur au sujet de Mussolini. Le gouvernement italien proteste officiellement. Butler est arrêté brièvement et doit s’excuser.

Devenu une figure controversée, il prend sa retraite du service actif le 1er octobre 1931.

Il tente en vain de se lancer en politique, se faisant notamment remarquer pour ses prises de position en faveur des vétérans. Il fait un discours de soutien à la « Bonus Army », groupe de vétérans qui manifestent pour obtenir le paiement avancé de primes dues, dans le contexte de la Grande Dépression. La répression des manifestants rend Butler hostile à la présidence Hoover.

En 1933, il dénonce la loi de l’Economy Act passée sous la présidence Roosevelt, qui diminue les salaires des fonctionnaires et les pensions versées aux vétérans ; il contribue aussi à promouvoir « The Veterans of Foreign Wars », organisation de vétérans, les incitant dans une série de discours à s’organiser politiquement. Il se montre de plus en plus virulent à l’égard de Wall Street et des liens entre les milieux d’affaires et les politiques.

En 1934, il fait encore parler de lui en dénonçant un complot contre Roosevelt, mené supposément par un groupe d’hommes d’affaires, et visant à instaurer une dictature fasciste. C’est le « business plot », qui sert de source d’inspiration au film Amsterdam de David O. Russel, avec les acteurs Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington et Robert de Niro (dans un rôle inspiré par Butler !). La presse le tourne d’abord en ridicule, on pense qu’il s’agit d’un canular : cependant un comité spécial enquête et rapporte à la Chambre des représentants des États-Unis qu’une tentative avait bien fait l’objet de discussions, de plans et que son exécution avait été envisagée. Rien n’en découle et l’enquête n’aboutit à aucune condamnation.

De 1935 à 1937, Butler est porte-parole de l’American League Against War and Fascism (Ligue américaine contre la guerre et le fascisme), fondée par le Parti communiste des États-Unis d’Amérique ! C’est dans cette période qu’il conçoit son livre War Is a Racket, à partir de ses discours publiques. Une version est publié par le magazine Reader’s Digest qui diffuse plus largement son message, avec une introduction par Lowell Thomas, alors célèbre animateur de radio.

Butler meurt d’un cancer le 21 juin 1940, âgé de cinquante-huit ans.

War Is a Racket

CHAPTER ONE

War Is A Racket

WAR is a racket. It always has been.

It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives.

A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of the people. Only a small « inside » group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few, at the expense of the very many. Out of war a few people make huge fortunes.

In the World War a mere handful garnered the profits of the conflict. At least 21,000 new millionaires and billionaires were made in the United States during the World War. That many admitted their huge blood gains in their income tax returns. How many other war millionaires falsified their tax returns no one knows.

How many of these war millionaires shouldered a rifle? How many of them dug a trench? How many of them knew what it meant to go hungry in a rat-infested dug-out? How many of them spent sleepless, frightened nights, ducking shells and shrapnel and machine gun bullets? How many of them parried a bayonet thrust of an enemy? How many of them were wounded or killed in battle?

Out of war nations acquire additional territory, if they are victorious. They just take it. This newly acquired territory promptly is exploited by the few — the selfsame few who wrung dollars out of blood in the war. The general public shoulders the bill.

And what is this bill?

This bill renders a horrible accounting. Newly placed gravestones. Mangled bodies. Shattered minds. Broken hearts and homes. Economic instability. Depression and all its attendant miseries. Back-breaking taxation for generations and generations.

For a great many years, as a soldier, I had a suspicion that war was a racket; not until I retired to civil life did I fully realize it. Now that I see the international war clouds gathering, as they are today, I must face it and speak out.

Again they are choosing sides. France and Russia met and agreed to stand side by side. Italy and Austria hurried to make a similar agreement. Poland and Germany cast sheep’s eyes at each other, forgetting for the nonce [one unique occasion], their dispute over the Polish Corridor.

The assassination of King Alexander of Jugoslavia [Yugoslavia] complicated matters. Jugoslavia and Hungary, long bitter enemies, were almost at each other’s throats. Italy was ready to jump in. But France was waiting. So was Czechoslovakia. All of them are looking ahead to war. Not the people — not those who fight and pay and die — only those who foment wars and remain safely at home to profit.

There are 40,000,000 men under arms in the world today, and our statesmen and diplomats have the temerity to say that war is not in the making.

Hell’s bells! Are these 40,000,000 men being trained to be dancers?

Not in Italy, to be sure. Premier Mussolini knows what they are being trained for. He, at least, is frank enough to speak out. Only the other day, Il Duce in « International Conciliation, » the publication of the Carnegie Endowment for International Peace, said:

« And above all, Fascism, the more it considers and observes the future and the development of humanity quite apart from political considerations of the moment, believes neither in the possibility nor the utility of perpetual peace. . . . War alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the people who have the courage to meet it. »

Undoubtedly Mussolini means exactly what he says. His well-trained army, his great fleet of planes, and even his navy are ready for war — anxious for it, apparently. His recent stand at the side of Hungary in the latter’s dispute with Jugoslavia showed that. And the hurried mobilization of his troops on the Austrian border after the assassination of Dollfuss showed it too. There are others in Europe too whose sabre rattling presages war, sooner or later.

Herr Hitler, with his rearming Germany and his constant demands for more and more arms, is an equal if not greater menace to peace. France only recently increased the term of military service for its youth from a year to eighteen months.

Yes, all over, nations are camping in their arms. The mad dogs of Europe are on the loose. In the Orient the maneuvering is more adroit. Back in 1904, when Russia and Japan fought, we kicked out our old friends the Russians and backed Japan. Then our very generous international bankers were financing Japan. Now the trend is to poison us against the Japanese. What does the « open door » policy to China mean to us? Our trade with China is about $90,000,000 a year. Or the Philippine Islands? We have spent about $600,000,000 in the Philippines in thirty-five years and we (our bankers and industrialists and speculators) have private investments there of less than $200,000,000.

Then, to save that China trade of about $90,000,000, or to protect these private investments of less than $200,000,000 in the Philippines, we would be all stirred up to hate Japan and go to war — a war that might well cost us tens of billions of dollars, hundreds of thousands of lives of Americans, and many more hundreds of thousands of physically maimed and mentally unbalanced men.

Of course, for this loss, there would be a compensating profit — fortunes would be made. Millions and billions of dollars would be piled up. By a few. Munitions makers. Bankers. Ship builders. Manufacturers. Meat packers. Speculators. They would fare well.

Yes, they are getting ready for another war. Why shouldn’t they? It pays high dividends.

But what does it profit the men who are killed? What does it profit their mothers and sisters, their wives and their sweethearts? What does it profit their children?

What does it profit anyone except the very few to whom war means huge profits?

Yes, and what does it profit the nation?

Take our own case. Until 1898 we didn’t own a bit of territory outside the mainland of North America. At that time our national debt was a little more than $1,000,000,000. Then we became « internationally minded. » We forgot, or shunted aside, the advice of the Father of our country. We forgot George Washington’s warning about « entangling alliances. » We went to war. We acquired outside territory. At the end of the World War period, as a direct result of our fiddling in international affairs, our national debt had jumped to over $25,000,000,000. Our total favorable trade balance during the twenty-five-year period was about $24,000,000,000. Therefore, on a purely bookkeeping basis, we ran a little behind year for year, and that foreign trade might well have been ours without the wars.

It would have been far cheaper (not to say safer) for the average American who pays the bills to stay out of foreign entanglements. For a very few this racket, like bootlegging and other underworld rackets, brings fancy profits, but the cost of operations is always transferred to the people — who do not profit.