« Le jardin et le tombeau » (« The garden and the tomb ») est le treizième poème de la section « Poèmes en prose » du recueil Ebony and Crystal (Ébène et Cristal) de Clark Ashton Smith, publié en 1922. Smith, malade durant cette période, s’écarte des récits longs et se tourne vers la poésie, à laquelle il devait auparavant sa réputation dans les cercles des poètes bohêmes américains.

C’est avec le recueil Ébène et Cristal que Lovecraft découvre Smith : le soi-disant « reclus de Providence » y trouve une littérature à son goût, où le fantastique et le weird font référence à Edgar Allan Poe, à George Sterling, mais aussi aux Mille et Une Nuits, à Baudelaire (que Smith traduit par la suite), au symbolisme… Les deux auteurs se mettent ensuite à échanger des lettres.

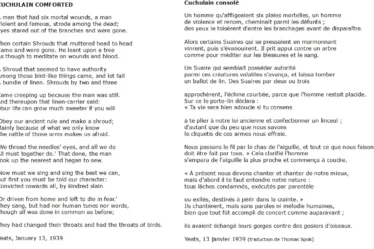

Je propose ci-dessous une traduction personnelle du poème, suivie d’un bref commentaire et du texte en langue d’origine (anglais, États-Unis).

Le jardin et le tombeau

Je connais un jardin fleuri — aux fleurs magnifiques, multiformes, telles les orchidées de mondes lointains et exotiques — telles les fleurs aux pétales bigarrés, dont les couleurs changent comme par enchantement selon l’alternance des trois soleils ; des fleurs telles que les lis tigrés du jardin de Satan ; que les lis plus pâles du paradis, ou que les amaranthes dont la beauté parfaite, immortelle, plonge souvent les séraphins dans la méditation ; des fleurs féroces et splendides telles que le trèfle incarnat [1] ou des fleurs dorées de feu ; des fleurs vives et froides telles que les fleurs cristallines de la neige ; des fleurs sans pareilles sur aucun monde, d’aucun soleil ; qui n’ont d’emblème au ciel ou en enfer.

Las ! au cœur du jardin se dresse un tombeau — un tombeau si palissé, si ceint de vignes et de fleurage, que la lumière du soleil ne dévoile l’éclat effroyable de son marbre à aucun examen négligent ou incurieux. Mais, durant la nuit, lorsque toutes les fleurs sont paisibles, que leurs parfums sont aussi ténus que le souffle des enfants dans leur sommeil — alors, et seulement alors, les serpents engendrés de la corruption rampent hors du tombeau, traînant la pestilence et la phosphorescence de leur lieu de séjour d’un bout à l’autre du jardin.

[1] Ici, un doute : Smith écrit « crimson », qu’il semble utiliser comme nom de fleur et non comme couleur (« cramoisi »). Il pourrait alors s’agir du « crimson clover », soit le trèfle incarnat, mais rien ne le confirme.

Pour lire le poème précédent du même recueil :

« Les Memnons de la nuit ».

Pour lire un autre poème en prose du même recueil :

« Tiré d’une lettre » (ou « La Muse d’Atlantis »).

Commentaire

Voici de nouveau Clark Ashton Smith botaniste ! On avait déjà parcouru un jardin démoniaque dans « La Fleur-Diable« , deuxième poème du recueil Ébène et Cristal, où ne manquaient ni les lys effroyables, ni les orchidées, ni d’ailleurs les serpents… Des poèmes comme « Éloignement » ou « Le lac noir » avaient aussi leurs fleurs. On retrouve l’amaranthe (plante associée à l’immortalité), plus rare, dans « Vignettes« , où il était question d’onirisme. Des fleurs partout, donc, qui rappellent l’influence des Fleurs du mal de Baudelaire sur Smith, qui peuvent rappeler de façon plus lointaine la noirceur romantique d’un Machen ou d’un Stoker, auteurs chez lesquels les fleurs non plus ne manquent pas.

Les « trois soleils » peuvent quant à eux renvoyer à la parhélie (phénomène optique qui fait apparaître des répliques du soleil).

Smith par ailleurs évoque le monothéisme avec la mention des séraphins (voir « La statue de Silence« ) et de Satan, dont c’est la première apparition dans ses poèmes en prose. Encore s’agit-il pour Smith de prendre ses distances : ni le ciel ni l’enfer, insiste-t-il, n’ont l’équivalent de son jardin fleuri, où l’imagination surtout l’emporte, d’abord merveilleuse (« exotiques », « enchantement »… et on peut songer qu’un lis tigré est un personnage à part entière d’Alice au pays des merveilles !), puis morbide.

L’occasion est trop belle pour ne pas revenir encore à Baudelaire, dont on peut citer notamment deux strophes du sonnet « Le revenant » (poème LXV des Fleurs du mal, édition de 1868) :

« Comme les anges à l’œil fauve,

Je reviendrai dans ton alcôve

Et vers toi glisserai sans bruit

Avec les ombres de la nuit,

Et je te donnerai, ma brune,

Des baisers froids comme la lune

Et des caresses de serpent

Autour d’une fosse rampant. »

Le poème de Baudelaire inversait les attentes et les valeurs de l’expression amoureuse. Dans la continuité, Smith semble encourager une lecture symbolique, la mort étant réifiée sous la forme du tombeau, le mal animalisé sous celle des serpents, étant placés au cœur d’un jardin où la beauté le dispute à la cruauté, dont on ne sait d’abord s’il en protège ou dissimule l’accès. Mais le locuteur du poème s’écrie bien « Las ! » avec regret, suggérant que la mort menace la contemplation d’une nature dont la qualité est dans son étrangeté, façon comme une autre de valoriser le fantastique ou le weird, en cohérence avec le concept de l’art pour l’art du Parnasse.

THE GARDEN AND THE TOMB

I know a garden of flowers—flowers lovely and multiform as the orchids of far, exotic worlds—as the flowers of manifold petal, whose colours change as if by enchantment in the alternation of the triple suns; flowers like tiger lilies from the garden of Satan; like the paler lilies of paradise, or the amaranths on whose perfect and immortal beauty the seraphim so often ponder; flowers fierce and splendid like the crimson or golden flowers of fire; flowers bright and cold as the crystal flowers of snow; flowers whereof there is no likeness in any world of any sun; which have no symbol in heaven or in hell.

Alas! in the heart of the garden is a tomb—a tomb so trellised and embowered with vine and blosssom, that the sunlight reveals the ghastly gleam of its marble to no careless or incurious scrutiny. But in the night, when all the flowers are still, and their perfumes are faint as the breathing of children in slumber—then, and then only, the serpents bred of corruption crawl from the tomb, and trail the fetor and phosphorescence of their abiding-place from end to end of the garden.