Alice au pays des merveilles en philosophie

Tout le monde aime Alice au pays des merveilles. La célébration du conte de Lewis Carroll est même devenu un lieu commun de tous les demi-habiles. C’est, dit-on, un roman fait pour les enfants, aimé par les adultes.

Pour notre part, nous avouons, un peu honteux, que nous n’avons pas goûté un tel buffet d’absurdités et de non-sens. Les plats se succédaient trop rapidement, sans doute pas comme il faut, et notre lecture nous laissait dans des états tout à fait suspendus. Mais cela ne veut pas dire que nous n’y avons pas trouvé un certain intérêt un peu curieux devant une parole aussi inhabituelle, non pas que le texte soit particulièrement profond, c’est-à-dire qu’il cacherait en son sein comme une substance riche qu’il appartiendrait au lecteur attentif de découvrir, mais bien davantage parce ce que nous y trouvons en surface, c’est-à-dire la monstration d’un langage neuf, d’un langage en mouvement, qui semble assez inédit.

Par R. Barbier

Cet intérêt pour le conte de Carroll, avouons-le d’emblée, nous ne faisons pour ainsi dire que l’emprunter à Gilles Deleuze, philosophe français iconique de feu l’université expérimentale de Vincennes. Dans Logique du sens, les aventures d’Alice – ainsi que tous ses paradoxes – sont l’objet d’un investissement proprement philosophique en tant qu’il y aurait en elles comme la manifestation d’une pensée authentiquement liée à un renversement de toute la philosophie occidentale, c’est-à-dire de la philosophie de tradition platonicienne. Rien que ça. Alors, peut-être cela vaut-il le coup de suivre le lapin blanc (et Deleuze). À l’inévitable question qui vient immédiatement après la lecture d’Alice, c’est à dire « qu’est-ce que tout cela veut dire ? », nous substituons donc la question suivante : « qu’est-ce qui est montré ? »

Qu’est-ce qui est montré alors ? Quoi d’autre qu’une succession de situations absurdes, c’est-à-dire qui ne semblent pas avoir de sens : Alice prend le thé avec le lièvre de Mars, le chapelier fou et le loir qui ne parviennent pas à dépasser l’heure du thé justement, elle observe la duchesse « bercer » un bébé qui est en fait un cochon, elle participe à l’invraisemblable « course au Caucus »… de même que toutes les conversations qu’elle entretient avec les personnages qu’elle rencontre n’ont apparemment aucun sens.

Les aventures d’Alice ont-elles un sens ?

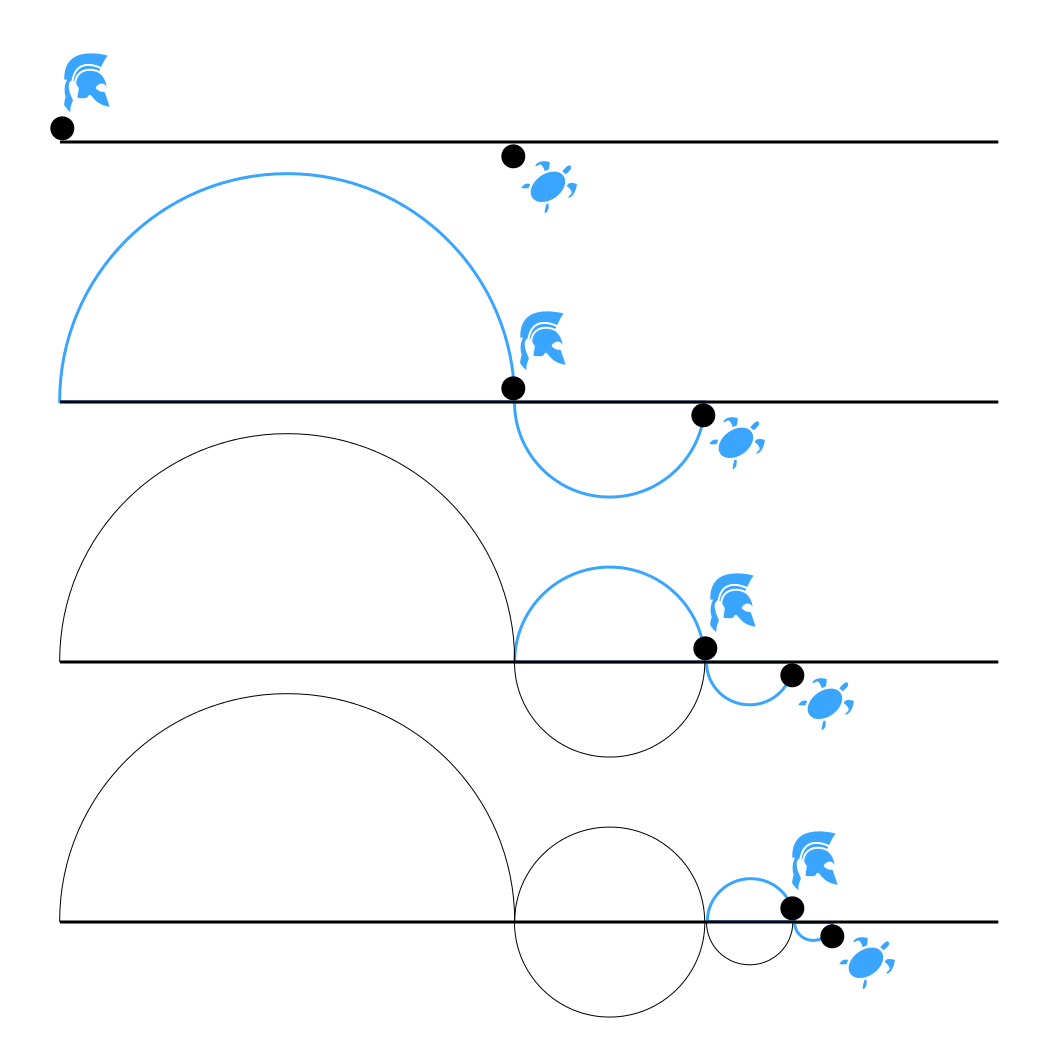

Mais arrêtons-nous tout de même un instant. Qu’est-ce à dire qu’une proposition a du sens ou n’en a pas ? Si par exemple, nous nous demandons quel est le sens de telle phrase, disons de « ma voiture est en panne », alors qu’allons-nous faire sinon reformuler la même proposition différemment ? Nous pourrions par exemple le dire ainsi : « mon véhicule motorisé a visiblement un problème mécanique ». Et si alors, facétieux, nous nous demandons quel est le sens de cette seconde proposition, alors nous allons en reformuler une autre, puis, etc. De sorte que nous assistons à une régression à l’infini sans pouvoir enclore le sens dans une proposition claire et comme prononcée « une fois pour toutes ».

Le paradoxe d’Achille et de la Tortue, concluant apparemment à l’impossibilité pour Achille de dépasser la Tortue, est à mettre en lien avec le problème du sens tel que le pose Deleuze : en effet, le sens d’une proposition ne semble ne pas pouvoir être saisi par une autre proposition en tant que celle-ci doit à nouveau tirer son sens d’une autre proposition, etc. C’est pourquoi Deleuze dit que le sens est « l’exprimé d’une proposition », c’est-à-dire un « incorporel à la surface des choses, entité complexe et irréductible, événement pur qui insiste ou subsiste dans la proposition ». En un sens, le sens « n’existe pas » (1), il est ce « je-ne-sais-quoi » qui fait que nous inclinons, dans tel ou tel cas, à considérer que telle proposition renvoie précisément à autre chose qu’à elle-même, c’est à dire à un résidu « extra-propositionnel ».

Que voulons-nous donc dire lorsque les situations d’Alice n’ont aucun sens dans ce cas ? Seulement que ce « je-ne-sais-quoi », cette substance du sens, est ici bizarre, c’est-à-dire que le sens semble fondé illogiquement, ou sinon répondant à une logique qui nous échappe. Autrement dit, ce « non-sens » d’Alice n’est jamais absolu, jamais tout-à-fait schizophrénique, c’est-à-dire qu’au sein de la situation en question, les personnages du conte semblent s’accorder sur un sens, quand bien même celui-ci apparaît curieux à Alice et au lecteur (2).

Du surgissement du sens

Or, selon quelle logique ce sens – celui des situations visibles dans Alice aussi bien que le « nôtre » – est-il produit ? Pour Deleuze, il l’est sous l’effet de structures entrecroisées qui posent un problème.

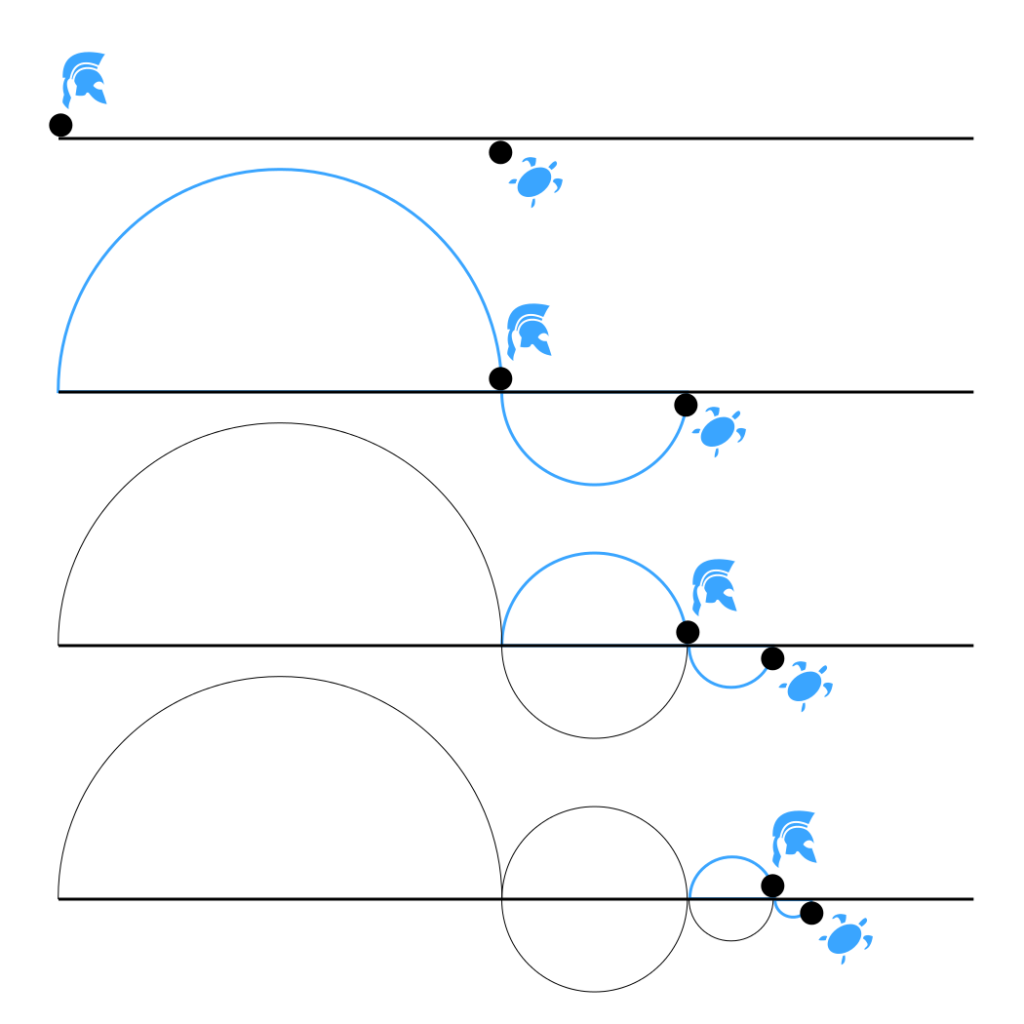

Quand Alice arrive à la table du lièvre, du chapelier et du loir (3), elle peine tout d’abord à comprendre le sens de ce qu’il se passe, c’est-à-dire pourquoi les trois convives semblent pour ainsi dire bloqués à l’heure du thé. Lorsqu’elle le comprend (le chapelier aurait « tué le temps » à la suite d’un quiproquo avec la Reine Rouge et depuis cela, le temps est « contrarié »), elle résout – et nous avec elle – de fait un problème qu’il fallait saisir et qui est comme la conjonction de deux séries :

1) La série signifiante « Le chapelier fou a « tué le temps »»

2) La série signifiée « Nous sommes à l’heure de prendre le thé »

Ces deux séries se croisant se condensent en un problème qui n’est pas seulement syllogistique et que l’on pourrait résumer ainsi : « si le chapelier affirme avoir contrarié le temps et que nous sommes en train de prendre le thé, alors nous sommes condamnés à vivre l’heure du thé pour toujours ». Le sens surgit pour ainsi dire du problème, c’est-à-dire que nous donnons du sens pour résoudre une situation problème telle qu’elle se présente à nous (4).

En montrant que le sens procède d’un problème, Deleuze souhaite montrer que celui-ci est produit par des configurations (ou bien plutôt par des agencements comme il le dira plus tard, par exemple dans les Mille plateaux) qui peuvent constituer des structures (5).

Dit autrement, dans telle ou telle configuration sociale, historique, géographique, philosophique, intellectuelle, etc., se présente à moi tel problème dont je peux comprendre le sens de telle façon, c’est à dire qu’il se pose en ces termes. Par là nous voyons que le sens n’est pas donné de toute éternité, puisqu’il a non seulement à voir avec « l’ici-bas », mais encore qu’il germe à la surface d’un maillage de structures sur lesquelles nous n’avons que peu d’influence.

Le sens ne se repose jamais

Ces structures à la surface desquelles se constitue le sens – attendu qu’elles ne sont pas non plus données de toute éternité, mais qu’elles sont sans cesse travaillées par des mouvements de surface (au sein des structures familiales, sociales, économiques, etc. laquelle peut en effet se targuer d’être toujours identique à elle-même ?) – se déplacent. Et avec elles, c’est donc forcément tout le sens produit qui glisse, de sorte que le monde doit sans cesse être exprimé de façon neuve, c’est-à-dire que l’entreprise de production du sens est toujours en cours. Qu’est-ce que montre Carroll dans Alice sinon le fonctionnement accéléré de ce procès ?

C’est pourquoi il y a de la frénésie dans la succession des aventures d’Alice : le lecteur n’a pas le temps de « saisir le sens » de telle situation, qu’il doit déjà suivre Alice ailleurs, de sorte qu’il nous est impossible à nous comme à elle de nous reposer.

Quand nous pensons de manière usuelle – c’est-à-dire de manière platonicienne dirait Deleuze -, notre pensée est comme posée sur un certain langage, principalement sur des noms, des substantifs et adjectifs généraux comme renvoyant à des corps : « un oiseau est dans mon jardin ». Ce faisant, nous assignons le monde à des concepts fixes et toujours identiques à eux-mêmes, car un oiseau en tant que concept sera toujours le même. Mais en considérant les choses ainsi, nous échouons à rendre compte du devenir des choses.

Or, ce que propose Carroll dans Alice (et par ricochet Deleuze), c’est faire reposer notre pensée précisément sur des éléments glissants, c’est-à-dire sur des éléments – par exemple les verbes – exprimant le devenir des choses (et donc leur sens) tel que « mon jardin verdit », c’est à dire qu’il « devient vert » (6). Dans le livre, Alice n’est jamais identique à elle-même : elle ne cesse de se métamorphoser, grandissant ou rapetissant selon les circonstances (7), de même que les agencements et le sens qui y loge, ne cessent de se succéder.

Aussi le livre de Carroll a-t-il pour premier mérite de donner à voir ce mouvement incessant du devenir, sans permettre le repos. Or, pour Deleuze, le sens est justement toujours produit de manière glissante et ne se limite pas à une simple correspondance des mots avec leurs objets : il exprime quelque chose. C’est pourquoi telle phrase peut avoir du sens à telle époque et dans telles circonstances, et n’en avoir plus du tout dans d’autres. Cette Différence essentielle qui hante le monde et qui lui donne un sens (8) est précisément la pointe autour de laquelle gravite l’ensemble de la philosophie deleuzienne en tant qu’anti-platonisme (9).

L’œuvre de Deleuze n’est résolument pas facile d’accès, et tout spécialement Logique du sens. Le livre de Carroll ne l’est pas non plus. Mais l’un comme l’autre ont le mérite de s’essayer à montrer ce que nous peinons bien souvent à mettre en évidence : la logique du sens et son devenir. C’est pourquoi il pourrait être bien inutile d’essayer de chercher ce qui se trouve derrière Alice : ce qu’il faut voir – c’est-à-dire ce qu’il y a de plus profond -, se trouve en surface.

Notes :

(1) G. Deleuze, Logique du sens, « 3e série, de la proposition »

(2) Ibid., « 13e série, du schizophrène et de la petite fille »

(3) L. Carroll, Alice au pays des merveilles, Chapitre VIII, « Un thé de fous »

(4) G. Deleuze, op. cit., « 17e série, de la genèse statique logique »

(5) Ibid., « 11e série, du non-sens »

(6) Ibid., « 4e série, des dualités »

(7) L. Carroll, op. cit., Chapitre II, « La mare aux larmes »

(8) G. Deleuze, op. cit., « 23e série, de l’Aiôn »

(9) La proposition est annoncée dès le premier livre de Deleuze, Différence et répétition : « Le système du simulacre affirme la divergence et le décentrement ; la seule unité, la seule convergence de toutes les séries est un chaos informel qui les comprend toutes. Aucune série ne jouit d’un privilège sur l’autre, aucune ne possède l’identité d’un modèle, aucune, la ressemblance d’une copie. Aucune ne s’oppose à une autre, ni ne lui est analogue. Chacune est constituée de différences, et communique avec les autres par des différences de différences. Les anarchies couronnées se substituent aux hiérarchies de la représentation ; les distributions nomades, aux distributions sédentaires de la représentation » (« Conclusion »).

Le monde onirique d'Alice, issue, fuite du monde figé , conventionné, normatif et plat de sa vie avec sa mère qui s'assure de son équilibre affectif. La mère, la reine, qui cherche qui a peint les roses en blanc. Despote de la rigidité, du besoin de gérer l'angoisse du monde en le structurant sans équivoque, sans bavure, dans le seul ordre convenu, convenable possible apparemment. D'où le temps suspendu, les écarts de grandeur entre le sujet pensant et le monde domestique. Tous les personnages oniriques de l'histoire s'extirpent du réel aliénant pour la génération montante , se transfigurent à déconstruire les structures sociales encombrantes jusqu'au point paradoxal de rebuter Alice qui en a pour son argent à refaire le monde selon sa convenance, sa quête, sa volonté de puissance comme dirait l'autre.